文/VR陀螺

9月18日,Meta举办开发者大会Meta Connect并发布了三款智能眼镜新品。值得关注的是,Meta Ray-Ban Display是其首款配备了显示功能的消费级眼镜,眼镜采用LCoS+阵列光波导光学,可以提供>42PPD的显示效果,最高入眼亮度超过了5000尼特。

Meta首款消费级AR选用阵列光波导引起了外界广泛关注。就此契机,同日 VR陀螺 主编 案山子 与 灵犀微光 CEO 郑昱 进行了一场主题为《Meta首款消费级AR眼镜光学解读阵列光波导工艺量产与未来趋势》的深度连线直播,内容涵盖阵列光波导技术进展、量产工艺,及未来趋势。以下是文字实录。(为保证阅读体验,部分内容略有调整)

案山子:本次对话主题是对Meta首款消费级AR眼镜Meta Ray-Ban Display光学的一个解读,今天有幸连线国内知名阵列光波导企业灵犀微光CEO 郑昱郑总,我们一起聊一聊阵列光波导的工艺量产以及未来趋势。首先有请郑总做个自我介绍。

郑昱:大家好,我是灵犀微光创始人郑昱,我们2014年成立,十年来一直专注于阵列光波导的研发、设计、生产工艺和后期量产整个流程,所以对阵列光波导整个体系和工艺量产能力还是比较熟悉的。我们也希望利用自己的能力,为整个AR眼镜市场带来一些变化。

案山子:您怎么看待Meta Ray-Ban Display这个产品?

郑昱:我觉得这款眼镜是在现阶段用户需求、用户体验与技术边界之间取得很好平衡的一款产品。它很好地结合了我们当前能够应用的AR显示技术、交互技术,并与用户预期的体验相匹配。

一般来说,从2012年AR的概念被提出,也就是谷歌眼镜诞生的那个时代,到今天已经十多年了。在这十多年间,出现过各种各样的产品。但直到2025年,随着Meta发布这款眼镜,我认为消费级AR眼镜才真正踏上了高速发展的快车道。

从我的定义来看,消费级AR眼镜其实可以分为四个阶段,从Level1到Level 4。L1主要是基础感知类眼镜,通常没有显示,或者只有单色显示。比如2023年发布的Ray-Ban Meta,这是一款不带显示,但具备AI功能的眼镜,市场销售表现不错,全球销量好像已经超过了400万。

而今天发布的这款Meta Ray-Ban Display,则代表着 L2时代的到来。这类眼镜具备彩色显示,并深度整合了智能助理功能。L2阶段的眼镜延续了L1的特征,比如拍照、信息提示等功能。同时还能够显示全彩信息,支持AI的语音回复、提醒等。Meta Ray-Ban Display通过肌电手环与眼镜的结合,基本实现了智能助理类产品的核心功能。因此,我认为这是一款具有标杆意义的L2智能助理类的产品。L2眼镜意味着结合AI助理的眼镜正式走上了舞台,而这仅仅是一个开端。

对于L3,去年Meta发布过一款名为Orion的眼镜。虽然它不是消费级产品,但使用了碳化硅衍射波导,视场角更大,可以达到50度甚至更高。我将这类眼镜定义为L3 AR协同阶段类的产品,它是真正具备AR功能的虚实结合型产品。我认为这类产品可能未来3~5年内会出现,也是Meta在积极规划的方向。

跨过 L3,我们再看五年后的L4 阶段。其实我认为L4眼镜应该是类似Vision Pro的产品,能够提供70度以上更大视场角度的AR沉浸式体验,把虚拟世界和真实世界无缝衔接。当然,Vision Pro体积大且沉重,佩戴体验并不舒适。如果有一天,我们能用一副外形接近普通眼镜的产品,就能实现Vision Pro级别的功能,那就是五年后的L4空间计算阶段眼镜了。

图源:网络

案山子:对于阵列光波导,海外的Lumus很多年前就已经有一些相关研究了,而灵犀微光也成立了十多年时间,您能否跟我们介绍一下,这十年以来,阵列光波导取得了哪些技术进步?背后突破了哪些难点?

郑昱:这是一个很好的问题。其实在2014年,我们开始做光波导技术时,就同时探索了三个方向:阵列光波导、衍射光波导和体全息光波导。印象中我们做的第一台阵列光波导样机还是一维的,也就是只在一个方向实现出瞳扩展。

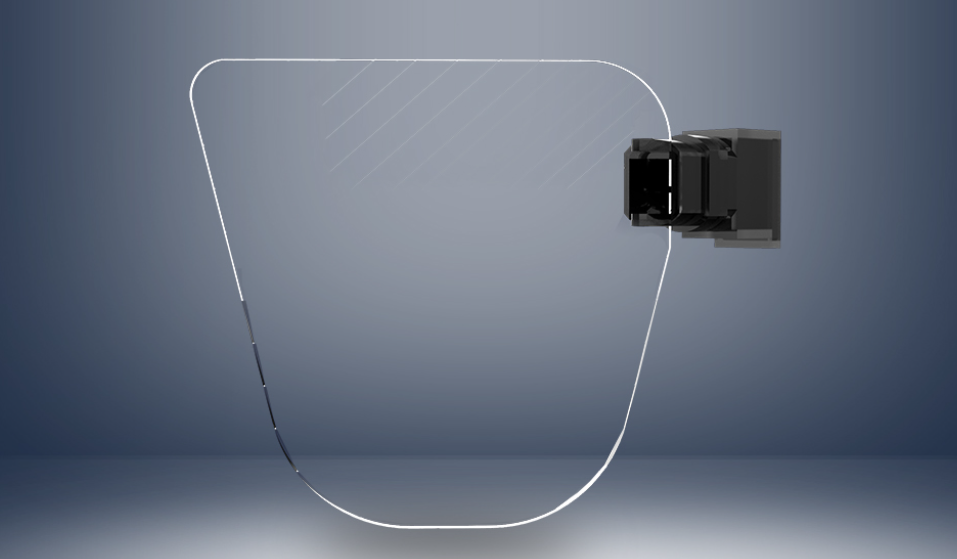

而今天发布的Meta Ray-Ban Display,可以确定它使用了阵列光波导的二维扩瞳技术。从一维扩瞳走向二维扩瞳,这是一个巨大的进展。大家可能记得Lumus的第一代阵列光波导光机,它的镜片旁边有一个比较大的黑色方块,那就是投影模组。随着二维阵列光波导的出现,投影模组体积能够大幅缩小,并且做到和普通眼镜镜腿差不多的尺寸,这是一个非常重要的突破。

良率方面,我还记得当时我们做一维阵列光波导时,良率非常低。那时候业界甚至有说法认为一维阵列光波导很难量产。但今天,一维阵列光波导已经有很多厂家在使用,良率能做到95%以上,成本也非常可控。既然一维阵列光波导能从“不可能量产”到“可以量产”,那么同样地,二维阵列光波导的量产今天也已经实现了突破。Meta Ray-Ban Display将在10月于美国线下门店发售,售价800美元,这充分证明二维阵列光波导的量产是没有问题的。

在2021年,我们灵犀微光率先推出了二维阵列光波导。而今天Meta的产品也再次向大家证明,二维阵列光波导是可以实现量产的。

所以,这两个阶段都是从“不可能”到“可能”的演变:从体积较大到逐渐轻量化、小型化,再到如今接近普通眼镜的形态。另外,阵列光波导已经踏入可量产、成本可控的阶段。这就是过去十年阵列光波导领域,包括我们公司在内取得的巨大进步。

案山子:您前面提到灵犀微光初期阵列、衍射、体全息光波导都有关注,阵列光波导相较于另外两种波导都有哪些特点以及差异?

郑昱:刚才我提到有三条技术路线,其实每条路线这几年来都经历了飞跃式的发展。衍射光波导也是如此。最开始我们用的是一维衍射光栅,后来代表性产品HoloLens出现,它第一次采用了二维衍射光栅来做产品。

对于衍射光波导,它其实有几个突出的技术问题,这几年我也在不同场合分享过:第一是颜色问题。由于衍射原理的限制,衍射光波导的颜色不均匀性比较明显。第二是正面漏光,用户从外面很容易看到显示内容,这会带来一定的信息泄露风险。第三是光学效率。衍射波导对光能的利用率相对较低,因为存在多级次衍射,主级次的高能效率会被其他级次分散掉。当然,过去两年衍射波导也有不少进展,比如光学效率正在逐步提升,颜色问题也有一定优化。

相比之下,阵列光波导从原理上就不存在颜色和彩虹效应的问题。在二维阵列光波导中,光能利用率基本能达到5%以上,因此可以实现3000到4000尼特每流明的亮度,这比目前普通的纳米压印级别的衍射波导大约提升了两到三倍。

再看正面漏光。Meta最新的眼镜,从外部几乎看不到内部的显示内容。据他们报告,镜片外部反射率在2%以下,如果再加上一些特殊的透射处理,其实阵列光波导完全可以做到1%以内。这与现有的衍射技术相比,是一个非常明显的优势。我相信Meta在选择阵列光波导时,也慎重考虑了这一点。

在颜色表现方面,Meta眼镜支持拍照和照片预览,良好的色彩表现非常重要。这也是我认为Meta此次选择阵列光波导的重要原因之一。综合来看,Meta这款眼镜采用阵列光波导加上LCoS屏,是一个非常理想的匹配方案。

案山子:Meta Ray-Ban选择了LCoS显示面板,为什么会采用该方案,它与阵列光波导搭配更好?

郑昱:为什么这次Meta选择了LCoS?我认为有几方面的考虑。首先是成本。目前绝大多数Micro-LED还是以单色为主,如果要做单片全彩的Micro-LED依然非常困难。国内一些公司在全彩方向上做得不错,通过X-Cube合色实现彩色显示,但即便如此,红光的表现和效率仍然不高,并且彩色Micro-LED的成本总体上还是比LCoS要高。另外我之前也提到,我认为L2级别的AR眼镜一定需要全彩显示,所以现阶段,LCoS是一个非常合适的方案。

在光学选择方面,很多人可能存在一个误区,认为Micro-LED必须搭配衍射光波导,LCoS必须搭配阵列光波导,其实并不是这样的。从光波导的角度来看,阵列光波导几乎可以搭配任何显示源,包括LCoS、Micro-LED、Micro-OLED,甚至DLP或者MEMS。

例如,Micro-LED与阵列光波导的结合同样会是一个非常好的方案。其根本原因在于阵列光波导本身光效更高,因此无论搭配哪种显示源,都能带来更好的能效表现。当然,随着Micro-LED技术不断发展,如果它的成本下降、分辨率提升,未来不排除Meta会改用Micro-LED。

Meta Ray-Ban Display镜片特写,图源:网络

案山子:目前Micro-LED与LCoS成本差别有多大?是否意味着L2级别眼镜LCoS会更有市场?

郑昱:LCoS已经是一个非常成熟的产业,它基于液晶技术,成本相对较低。相比之下,Micro-LED仍然是一项新兴的显示技术,目前两者在成本上还存在不少差距。未来如果Micro-LED的产业化进展顺利,也许有机会在成本上与LCoS持平,但短期内依然存在挑战。

今天Meta选择了LCoS,我认为在未来一到两年内,LCoS会是非常重要的方案。不过Micro-LED也在快速发展,尤其是在全彩方向上。随着它逐渐成熟、成本下降,我相信在L2级别的AR眼镜中,Micro-LED也会占据一席之地。最终,两者可能会并存。需要补充的一点是,Micro-LED相比LCoS的一个优势在于体积更小。由于LCoS并非自发光,需要背光系统,因此在相同分辨率下,Micro-LED的模组会更加轻巧。

案山子:Meta Ray-Ban Display宣称最高亮度已经能到5000尼特了,AR眼镜需要多少亮度才能满足使用?

郑昱:Meta这次做到5000尼特的入眼亮度,确实是一个不错的水平。一般来说,2000~3000尼特的亮度在普通室外环境下就能看清楚,而且相对比较舒适。Meta选择做到5000尼特,更多是考虑在一些光照很强的场景下依然能正常使用。比如在国外,人们喜欢外出旅游,在沙滩等户外环境下光强非常高,这时入眼亮度需要提升到4000尼特甚至更高,才能保证舒适使用。

这个情况可以类比手机屏幕。正常室内亮度下我们看手机完全没有问题,但在阳光强烈的夏日或海边,就必须把屏幕亮度调高才能看清。同样的逻辑,Meta能做到5000尼特,意味着它能适应各种使用场景,这是很有必要的。

至于如何实现这么高的亮度,主要有两方面原因:第一,阵列光波导的光效本身就比其他方案高出一个量级;第二,LCoS作为背光系统,也能把亮度拉得比较高,可以实现10流明单位。二者结合,入眼亮度达到5000尼特并不奇怪。

案山子:能否对比一下Micro-LED与LCoS同等亮度下的功耗差距?

郑昱:抛开光波导器件,单独讨论光机,并且限定在全彩显示的范围内:当 APL(Average Pixels Lit,平均点亮像素比例)小于一定值时,Micro-LED光机会更有优势。

举例来说,如果只是做简单的信息提醒,比如显示一个小图标,这种情况下点亮的像素很少,Micro-LED在功耗方面就会占优。但如果要观看视频,需要几乎所有像素都点亮,这时LCoS和Micro-LED的功耗差距其实并不大。换句话说,在半幅画面甚至全幅画面显示时,LCoS反而可能更有优势。

总体来看,两者的综合功耗差别并不会特别大。在这种情况下,波导的选择可能更加重要,比如阵列光波导,它能够把光效提升一个量级(大约2~3倍),这对于降低整体能耗非常关键。

案山子:有什么方法可以弱化阵列光波导的光学区域,使其看起来一体性更强?

郑昱:一般来说无论采用哪种光波导——体全息、衍射还是阵列,它的镜片都会和普通镜片有一些差异,这是无法避免的,因为它需要对光进行处理。问题在于,如何把这种差异做得更不可见、更不明显?我觉得这是一个非常有意思的课题。

就我观察,Meta这次的产品采用的阵列光波导,它有两个导光部分:一块是位于眼前的显示区,另一块是边缘的耦入区。从外观上看,耦入区仍然存在一定的条纹感;但在耦出部分,根据我看到的现场图片,它从正面来看几乎不可见,只有在某些侧面角度才会略微看到。

我们灵犀微光也做了大量工作,目前已经能在很大程度上减弱这些条纹。我们下一代产品,这些可见条纹会进一步被削弱,能做到在非特定角度几乎不可见。现阶段,我们可以保证这些条纹既不会影响佩戴者观看图像,也不会让外部观察者捕捉到显示内容,这对用户隐私保护非常重要。。

案山子:我了解到目前阵列光波导正在从原有的贴合工艺升级为键合工艺,对此您是怎么看的?

郑昱:阵列光波导有一个非常重要的环节,就是要把多片平行的玻璃片贴合在一起,这也是工艺上最关键的流程之一。一般来说有两种方式:

第一种是使用光学胶水。我们会选用折射率和玻璃接近的光学胶,把两片玻璃粘合在一起。

第二种是采用分子键合。因为玻璃本质上是二氧化硅,而二氧化硅之间可以通过化学处理重新形成硅氧键。这样两片玻璃之间就能直接建立新的化学键,实现无胶水的直接键合。这种方式的优点是外观更加透明通透。我给你看一个灵犀微光做的二维阵列光波导片,它采用了键合技术,可以看到光栅条纹已经相当弱了,从外观上几乎看不出来。

其次,键合工艺的另一个优势在于良率和稳定性。阵列光波导需要尽可能接近绝对平行的反射面,一旦胶水层一边厚一边薄,就会导致两面不平行,从而影响成像质量。而键合工艺能在这方面提供更好的保障。

当然,键合技术也并非没有缺点。在高温、高压或高湿环境下,它的稳定性会受到一定影响,所以最终还是要根据产品的应用场景来综合判断。

总的来说,目前来看,无论是胶水工艺还是键合工艺,它们都已经能够进入量产阶段,两者工艺各有难点也各有优劣,不能简单说谁好谁坏。

灵犀微光官网展示的二维阵列光波导,图源:灵犀微光

案山子:衍射光波导在基底材料上有很多选择,比如树脂、玻璃甚至碳化硅,阵列光波导有这方面的探索吗?

郑昱:对于光波导来说,折射率肯定是越大越好。因为它依赖全内反射,折射率越大,光就越不容易从波导中泄露出去,能更好地导向眼睛,这是一个很本质的物理规律。

从材料角度看,现在常见的有树脂、玻璃以及碳化硅。产业上大家当然希望能用树脂来做波导,因为树脂轻、成本低。但遗憾的是,不论是阵列、衍射还是体全息路线,树脂的表现都不够理想。主要问题在于它的稳定性,树脂材料不如玻璃牢固和长期可靠,所以目前玻璃依然是主流选择。

最近因为Orion采用了碳化硅,碳化硅波导受到了不少关注。碳化硅确实有个显著优势,就是折射率比玻璃更高。但它的问题也很明显:透光率相对较低,通常在60%~70%左右,不如玻璃的90%以上。另外,从成本上看,要把碳化硅做到足够轻薄并适合做眼镜镜片,目前代价还是很高的。

我认为碳化硅更适合在L3阶段(也就是市场角大于50°的产品)去尝试。在L2阶段,也就是20°~30°市场角的产品里,碳化硅没有太大必要。到了L3阶段,除了碳化硅衍射波导,其实还有一个很有竞争力的方案,就是阵列光波导。阵列方案即便用玻璃,也能实现大于50°的视场角,并且在色彩表现上比衍射波导要好得多。因为市场角越大,衍射波导的色散和彩虹效应会更加明显,而阵列在这方面表现相对稳定。

所以总体来看,L3 阶段大致有两条路线:一种是碳化硅衍射波导,另一种是玻璃阵列光波导。我个人认为,从成本、量产性和性能综合比较,阵列的优势更大,而且随着视场角的提升,这个优势会愈发明显。

案山子:能否进一步讲解阵列中一维扩瞳跟二维扩瞳的区别?后者的难度体现在什么地方?

郑昱:本质上,一维扩瞳只在横向维度上做扩展,而二维则同时在横向和纵向两个维度上扩展。纵向扩展对工艺和设计的要求更高,因为纵向通常会有 10 条、15 条甚至 20 条以上的光栅阵列来做全反射,而一维光栅一般只需要7~8条。

光栅条数越多,对工艺的挑战就越大。因为阵列波导的制造工艺里有一道关键工序,就是把不同层的玻璃薄片叠合在一起,并且要保证每一层都绝对平行。如果是一维结构,层数少,工艺难度相对可控;但在二维结构里,可能要叠二、三十层,难度就会呈几何级增长。

其次,我们最终看到的图像,其实是横向扩瞳和纵向扩瞳叠加的结果。这就意味着我既要保证横向各个反射面的平行度,又要保证纵向的平行度。而且一旦某一个面出现偏差,最终显示效果就会明显受损,这就是所谓的叠加效应。

再说量产的指标。二维阵列光波导能否稳定量产,首先取决于EV良率。一维的EV良率必须先做到95%以上,二维才能在此基础上进一步扩展。而二维扩展部分的良率也必须维持在 80% 左右,两者相乘下来,整体良率大概能达到70%~80%。所以可以看出,二维结构对工艺精度和量产一致性的要求相对于一维是大大提升的。

案山子:阵列光波导的镜片在形状、厚度、尺寸等可调整性方面是否会偏弱一些?

郑昱:对于阵列光波导来说,它的纵向扩瞳和横向扩瞳区域是固定存在的。除了这两个区域之外,镜片的外形基本上都可以定制,无论是圆的、方的、大的还是小的,都没有太大问题。

至于镜片尺寸,其实也并没有严格要求。它主要取决于眼动范围。比如有些人头部较宽,那么两个镜片的间距就要拉大,也就是说,镜片大小和间距主要由眼动范围决定。

我认为未来的眼镜市场会出现多种不同间距、不同大小的产品。你看,Meta 这次就发布了三款不同的眼镜。眼镜和手机不同,手机的形态大多方方正正,差异有限,而眼镜的外形差异会更大。所以未来根据不同人群的需求和喜好,定制不同的镜片尺寸和形态,这可能是一个趋势。

案山子:阵列光波导的Eyebox能做到什么程度?

郑昱:结合Meta的现场发布会,以及我们自身的经验来看,出瞳距离一般就是正常佩戴眼镜时的距离,大约在10~15mm,如果再大一些,可能会到18mm左右。

至于眼动范围,常见的设计大约是10mm × 10mm,这样既方便佩戴,也符合阵列光波导的设计要求以及当前AR眼镜整体的设计参数。

案山子:阵列光波导能否使用一拖二方案?

郑昱:其实现在很多衍射光波导会采用一拖二的技术方案,我觉得这也挺有意思的。它最大的好处就是可以节省一个光机,从而降低成本。从技术角度来说,一拖二是可行的,但问题在于,它的光机通常会放在中间位置,这样体积就会比较大,外观上也可能显得笨重。如果眼镜厂商能接受这样的设计,其实也是一个不错的方案。我们也有能力为眼镜公司设计阵列光波导的一拖二方案。

对于一拖二,我更建议使用二维阵列波导。如果采用一维方案,光机往往集中在鼻梁区域,会显得很大、很沉,不太美观。而二维阵列波导能缩小光机体积,让设计更加合理。

这次Meta发布的是单目产品,但如果要做双目方案,阵列光波导的一拖二也会是一个很好的选择。尤其是阵列本身光效更高,用在一拖二上可以减少光效损失。毕竟一个光机需要同时为两个镜片提供光能,高光效在这里就显得尤为重要。

案山子:如何看待阵列光波导量产性偏弱的问题?

郑昱:我觉得量产是一个非常好的话题。Meta这次发布了800美金的眼镜,其中还包括肌电手环,这背后其实证明了阵列光波导的成本不会太高,量产是完全可行的。

从更大的角度看,无论是衍射光波导还是折射光波导,它们在量产上都面临同样的核心问题:高精度工艺和量产效率。阵列光波导也好,刻蚀型衍射光波导也好,对精度的要求都在不断提高。只有精度越高,显示效果才会更好,画面更细腻、更清晰,同时还能减少杂散光等不良效应。

衍射光波导的发展路径就是一个例子:从早期的纳米压印,逐步升级到刻蚀,再到光刻,本质上就是不断提升精度的过程。阵列光波导也是如此,从一维到二维,再到更大视场角的二维,对精度和工艺的要求都会越来越高。衍射光波导有现成的工艺路径可依循,而阵列光波导同样需要随着精度的提高不断改良设备和工艺。

归根到底,两者量产要解决的问题是一样的:设备精度要提升,工艺精度要提升。这也是灵犀微光一直在努力的方向。从一维光波导最初只有几十个百分点的良率,到如今达到 95%,再到二维光波导从个位数的良率逐步提升到一个更高水平,这就是一个必经过程。本质上是设备升级和工艺改良推动的结果。

所以从趋势上看,阵列光波导的良率提升和成本下降是必然的,也是完全可实现的。至于具体良率,这需要看标准如何定义。如果以Meta的标准来看,我相信,在一到两年内,这个数值完全有机会提升到90%以上,就跟我们当初一维光波导经历的过程一样。

光博会期间出现的阵列光波导产品,图源:VR陀螺

案山子:我了解到灵犀微光今年在杭州新增了一条阵列光波导产线,我想了解一下一条产线建设成本多高?目前量产的自动化水平如何?

郑昱:从产线角度来看,阵列光波导有一个比较大的优势。同样的产能规模,比如按10万片或百万级来算,它的投入成本会比刻蚀衍射波导低不少。这里暂且不讨论纳米压印,因为未来它在彩色波导上的地位可能会逐渐降低。

目前如果要建设一条完整的刻蚀或光刻产线,投入基本都在10亿以上;而阵列光波导的投入会少很多。因此,在固定资产投入方面,阵列光波导远低于衍射方案。

我们现在在杭州设立的这条产线,产能可以覆盖10万片。而且这条产线是可复制的,只要在现有中试线的基础上进行同等规模的扩展,就可以实现百万片的产能,整体投入仍然会比衍射波导的产线低不少。但总体来看,我们的成本明显更低。这也是为什么我认为在L2级别,未来阵列光波导依然有较大优势。如果良率能够提升到90%以上,整体成本甚至会比刻蚀类衍射方案更低。

关于自动化,阵列波导厂商都在积极推进。目前我们已经实现了一部分的自动化水平,今年预计能够完成整体的自动化。随着阵列光波导行业整体实现高度自动化,设备的标准化水平也会更高,行业发展速度也会随之加快。

过去在衍射光波导领域,无论是纳米压印机、光刻机还是刻蚀机,相关设备都比阵列所需的设备更成熟,因此大家普遍认为衍射光波导更容易量产。但随着阵列光波导在设备和工艺上逐步补齐差距,它在量产能力上并不会比衍射方案逊色。

观众提问:阵列波导二维设计是否存在专利问题?

郑昱:先说一维设计。之前Lumus有一个基础性的专利,但在2021年已经到期了。至于二维设计,Lumus手上也掌握一些专利,灵犀微光同样拥有大量相关专利。我们目前总体拥有290项专利,在国内AR光波导赛道中数量应该是排在第一位的,里面就包含了大量关于二维设计的专利。相比一维,二维光栅的设计灵活性更强,因此它的专利问题并不像一维那么明显。

观众提问:除了光波导,后续是否会出现更加契合AR眼镜的光学?

郑昱:之前我说过一句话:十年前我刚创办灵犀微光的时候,市场的主流是三种技术路线;十年后的今天,2025 年,主流依然还是这三种技术路线。光学行业有一个特点,它的发展速度没有那么快,因为它涉及到材料和工艺的迭代。未来五年内,主流依然会是这三种:表面浮雕光栅、几何阵列光波导,以及体全息。

这十年中,确实有不少人提出过不同的方案,比如LBS激光扫描、曲面棱镜等,但这些方案最终还是一种过渡形态。真正能实现量产、并且在显示效果上达到较高水平的,仍然是前面提到的三大路线。

在这三大主流路线中,阵列光波导和表面浮雕光栅在工艺和产业化上的进展相对更快,产业化的程度也更高。我认为它们在设计、性能以及量产能力上具备优势,因此未来五年内仍将占据主导地位。

光学行业除了设计和研发,还有一个非常关键的环节是量产与产业化。只有产业越成熟,自动化设备越完善,工艺稳定性越高,成本才能更低,最终产品价格才会被消费者接受。

当然,如果到L4空间计算阶段,设备支持70度以上视场角度,可能会有新的路径出现。十年后的技术发展,我们能从一些前沿论文中略窥一二,比如激光电离空气的介质显示方案等等。以阵列光波导为例:它最早是Lumus在2000年申请的专利,而我们灵犀微光从2014年开始研发,走到现在,已经经历了十余年的过程。可以说,从实验室方案到产业落地,往往需要10~20年的时间。所以,从产业角度来看,短时间内AR光学不会有太大变化。但从科研角度,这些探索性的方案依然具有很高的研究价值。

观众提问:目前二维阵列光波导成熟度比较高的公司有哪些?

郑昱:从全球范围来看,真正能够实现成熟量产的公司目前非常有限。国外主要代表是Meta的供应商Lumus(由肖特负责生产);在国内,我们灵犀微光在阵列波导这个方向已经深耕了10年,就我们自身而言,无论是在设计还是量产能力上,基本已经和 Lumus 及肖特(设计+生产)达到了同等水平。

灵犀微光系列产品展示,图源:灵犀微光

观众提问:目前阵列光波导的FoV能做到什么水平?

郑昱:从FOV的角度来说,原则上我们可以做到70°以上的视场角。但是从行业现状来看,如果要把产品做得接近普通眼镜的形态,大多数厂商仍然停留在L2级别,也就是20°~30°左右的视场角。

因此,视场角的提升不仅依赖光波导本身,还需要整机厂商和应用厂商的配合,才能真正落地。

观众提问:听说灵犀微光会在本月26号举办新品发布会,有什么可以透露的?

郑昱:一句话概括,如果你想开发一副跟Meta一样甚至更好的眼镜,我们灵犀微光可以给您提供阵列光波导最新解决方案。

观众提问:您如何看待AI眼镜的未来市场,它会像蓝牙耳机一样快速普及吗?

郑昱:这次Meta发布了三款眼镜,之前它们给出了一个预测:未来两年内,Meta所有眼镜的出货量将达到2000万台,这里包括带显示的以及不带显示的眼镜。

作一个对比,AirPods在第一年大约卖出了1000万台左右。因此,从数量上来看,智能眼镜市场显然存在非常大的普及空间。

投稿/爆料:tougao@youxituoluo.com

稿件/商务合作: 六六(微信 13138755620)

加入行业交流群:六六(微信 13138755620)

元宇宙数字产业服务平台

下载「陀螺科技」APP,获取前沿深度元宇宙讯息